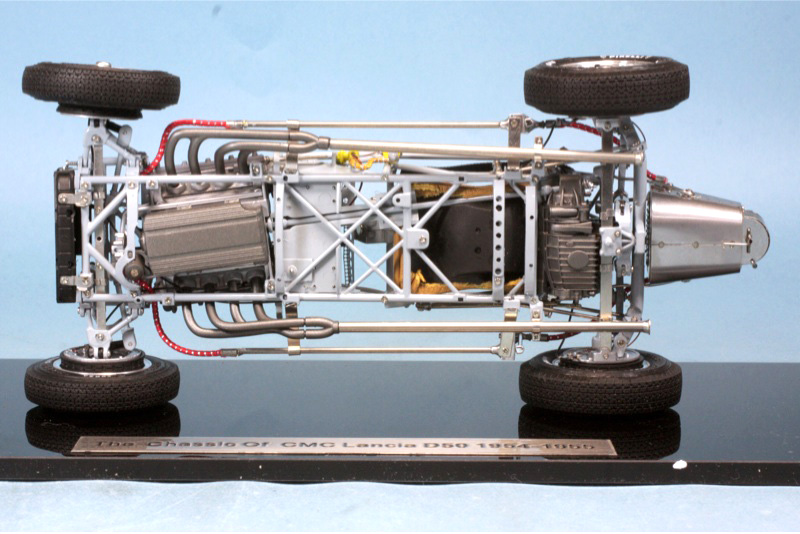

ランチアの開発主任のヴィットリオ・ヤーノはD50の設計にあたり、当時としては先進的な技術を取り入れました。

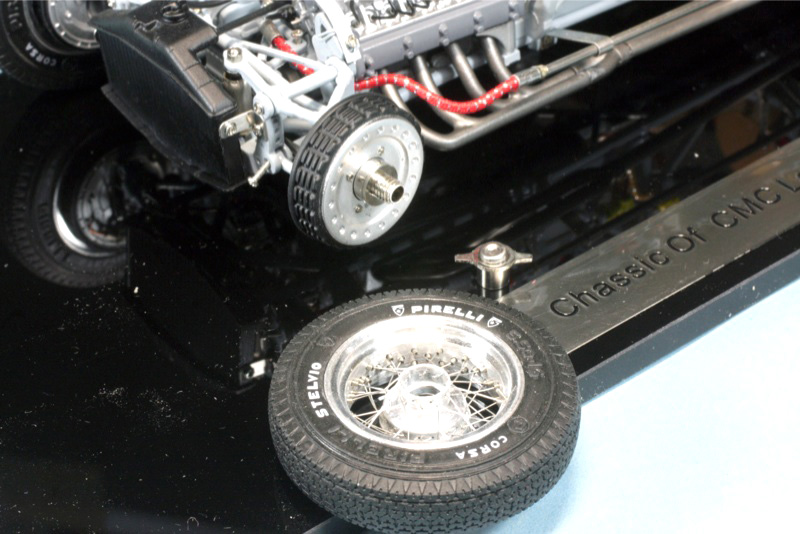

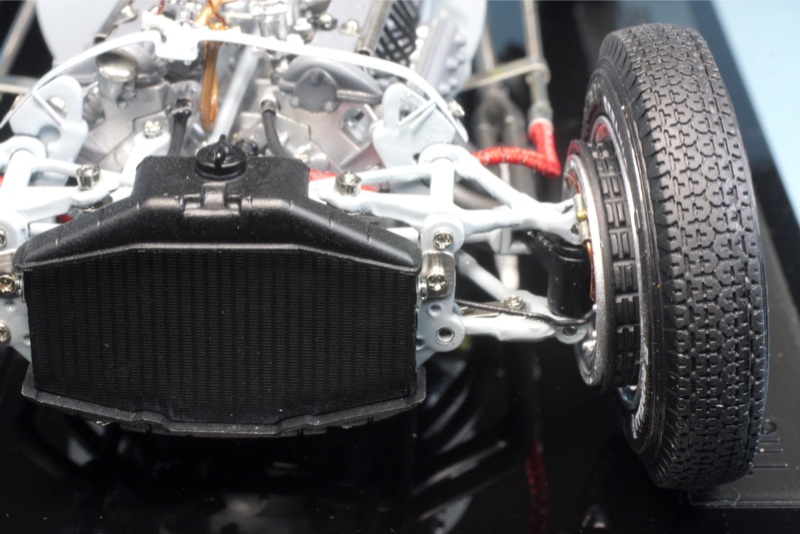

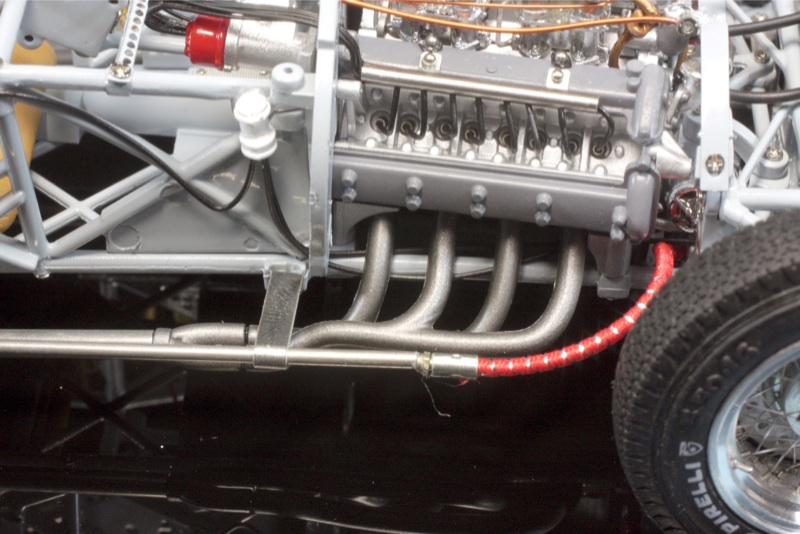

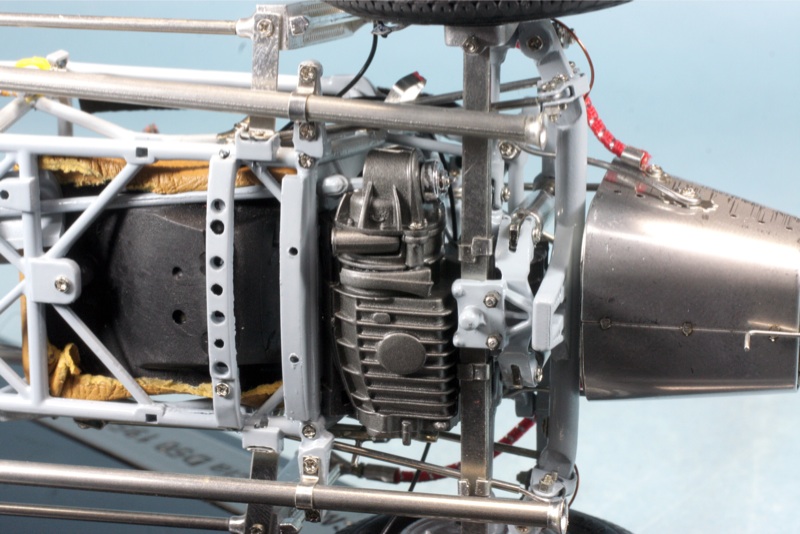

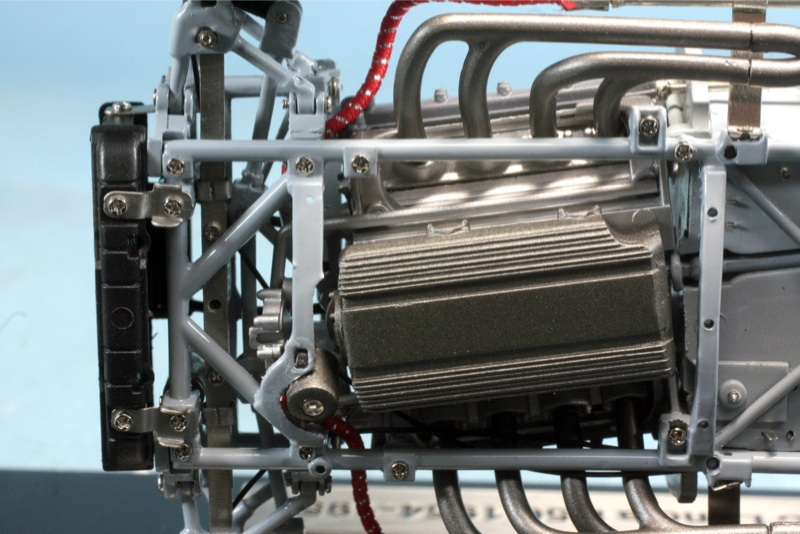

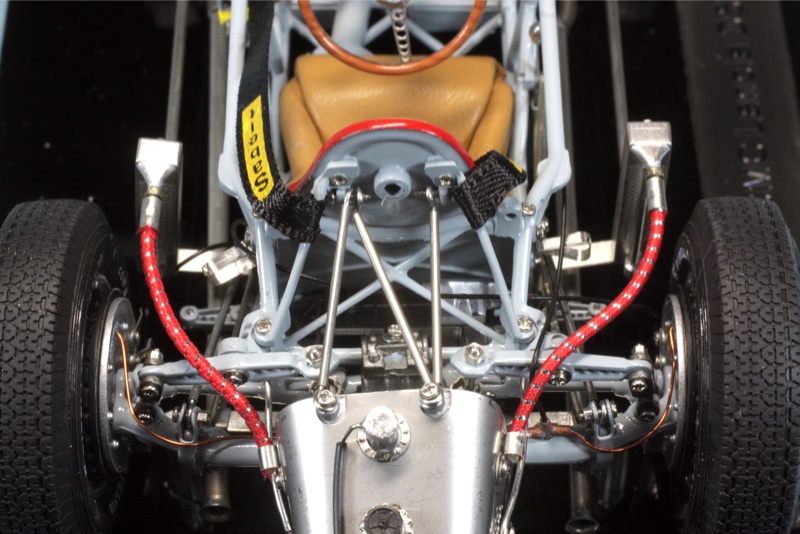

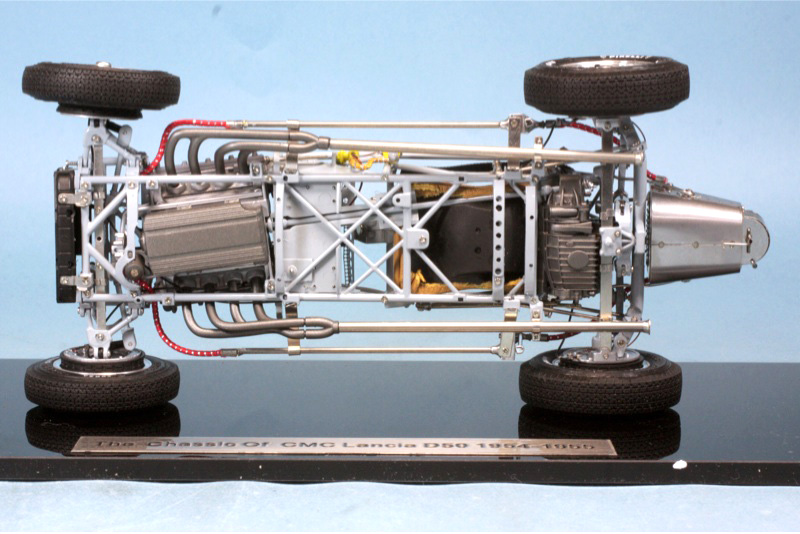

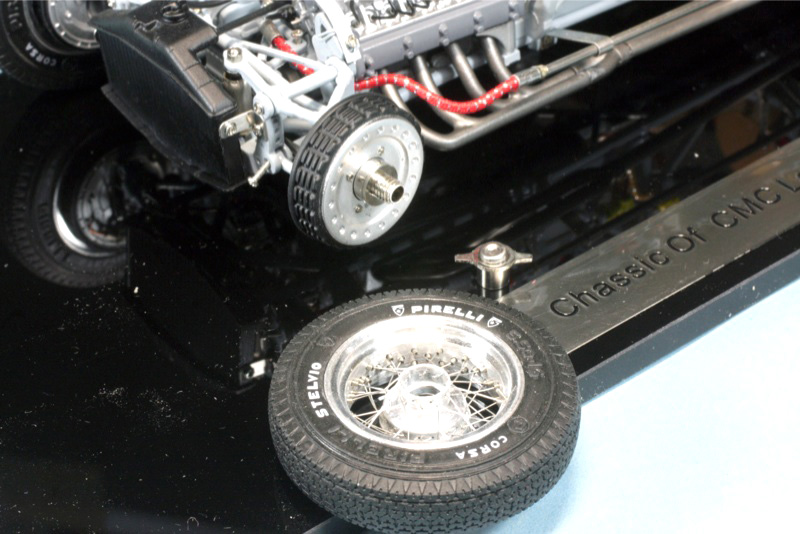

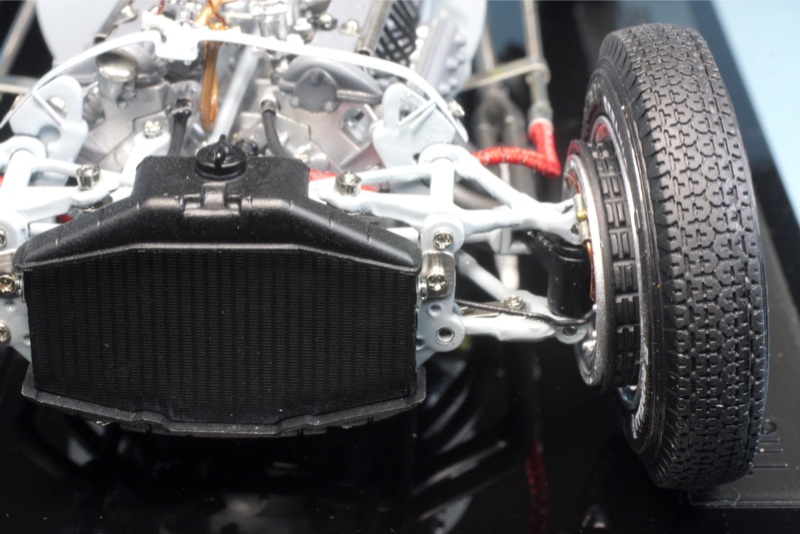

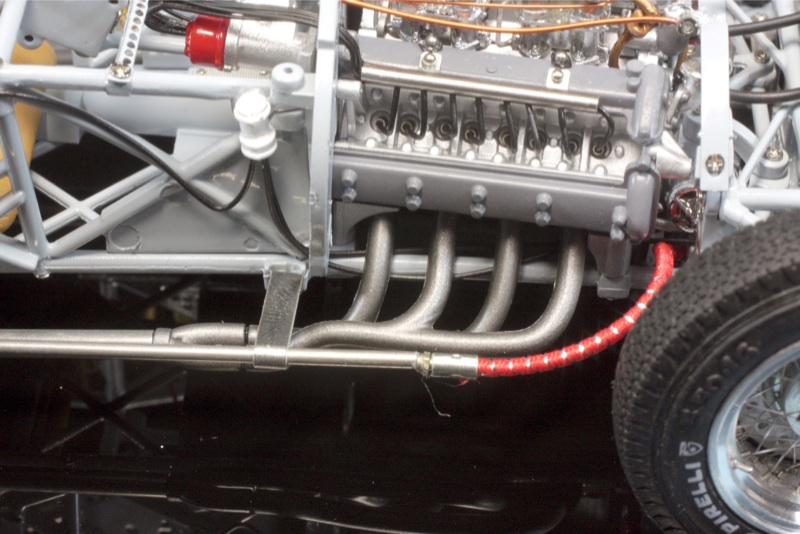

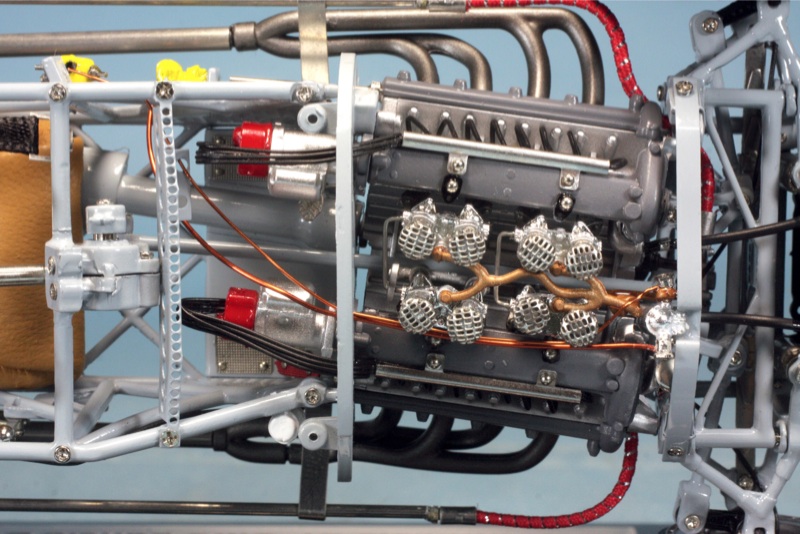

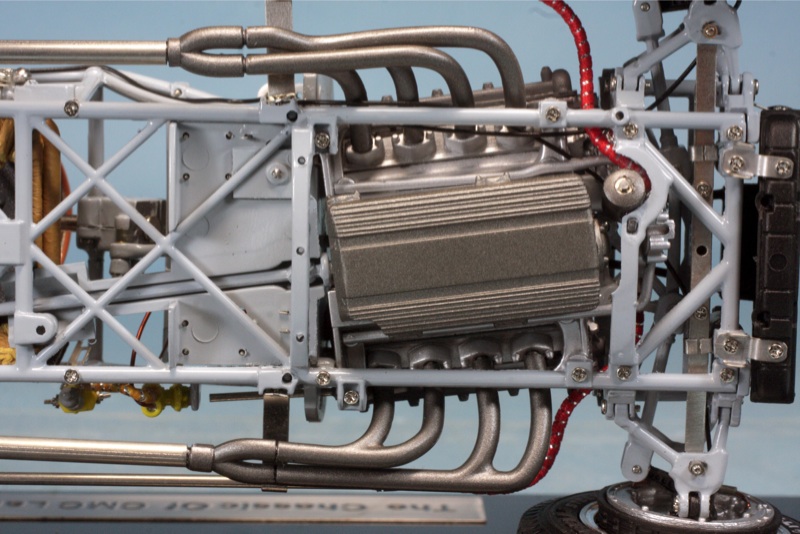

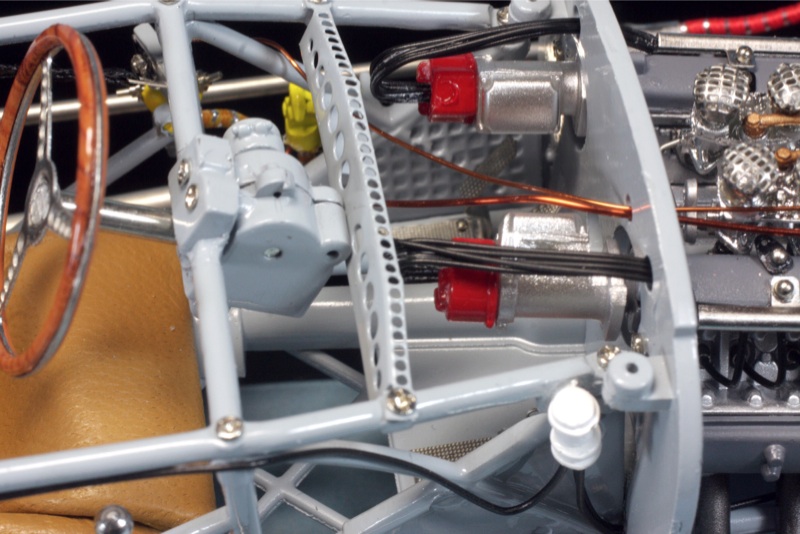

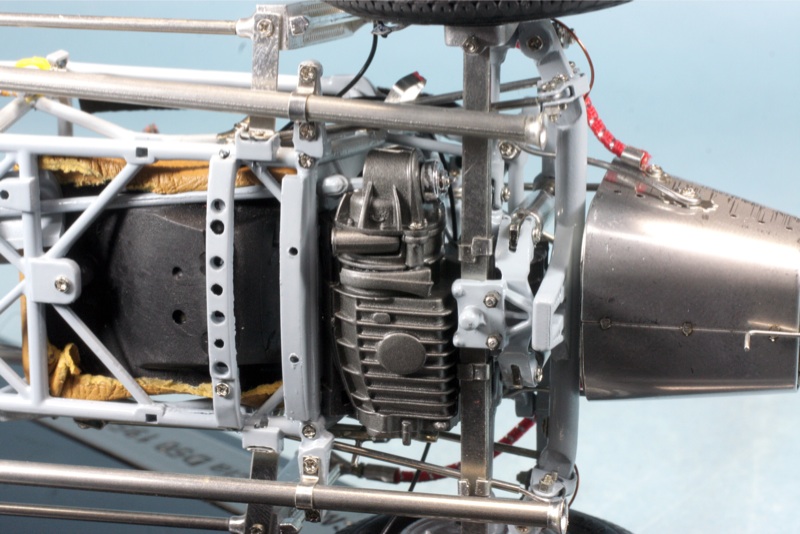

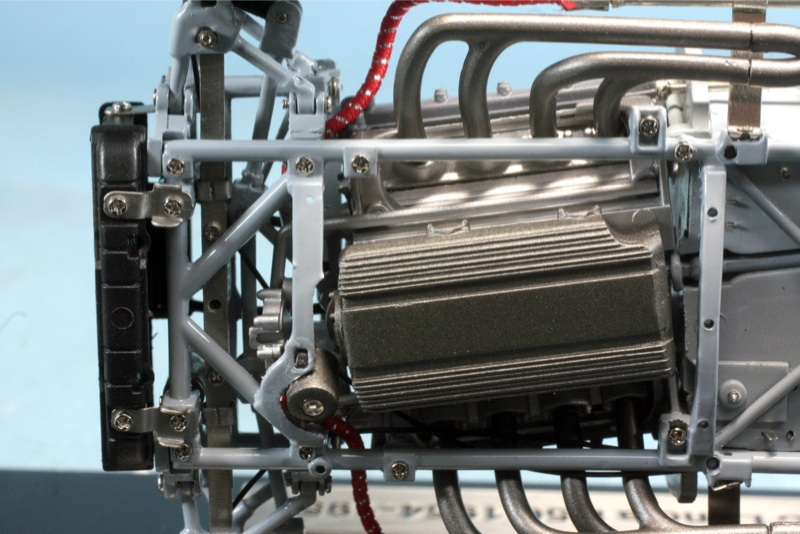

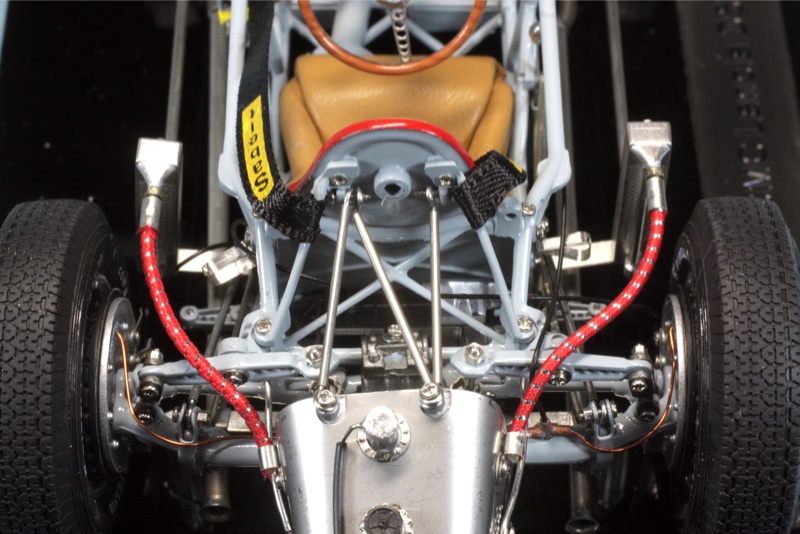

従来のフロントエンジン車は操縦席の下にドライブシャフトがありましたが、D50はエンジンを前後中心線から12度オフセットして斜めに搭載することで、ドライブシャフトが操縦席の横(ドライバーの左側)を通るようにしました。これにより全高が低くなり、前面投影面積を小さくして空気抵抗を減らすことが可能になりました。また、エンジンをシャーシと接合し、車体構造の一部とすることで剛性を高めました。この手法は1960年代後半からF1で普及するエンジンのストレスメンバー化の先駆けとなりました。ランチアの開発主任のヴィットリオ・ヤーノはD50の設計にあたり、当時としては先進的な技術を取り入れました。

従来のフロントエンジン車は操縦席の下にドライブシャフトがありましたが、D50はエンジンを前後中心線から12度オフセットして斜めに搭載することで、ドライブシャフトが操縦席の横(ドライバーの左側)を通るようにしました。これにより全高が低くなり、前面投影面積を小さくして空気抵抗を減らすことが可能になりました。また、エンジンをシャーシと接合し、車体構造の一部とすることで剛性を高めました。この手法は1960年代後半からF1で普及するエンジンのストレスメンバー化の先駆けとなりました。

|

画像をクリックしていただくと拡大表示します。

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

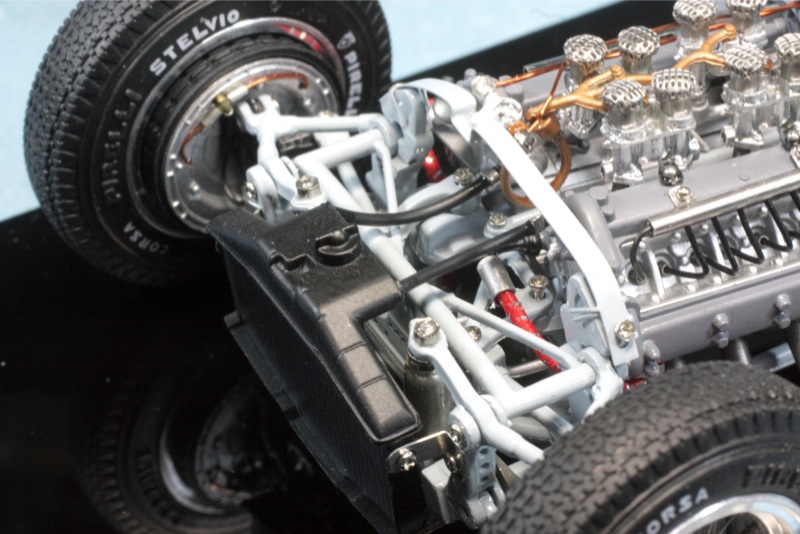

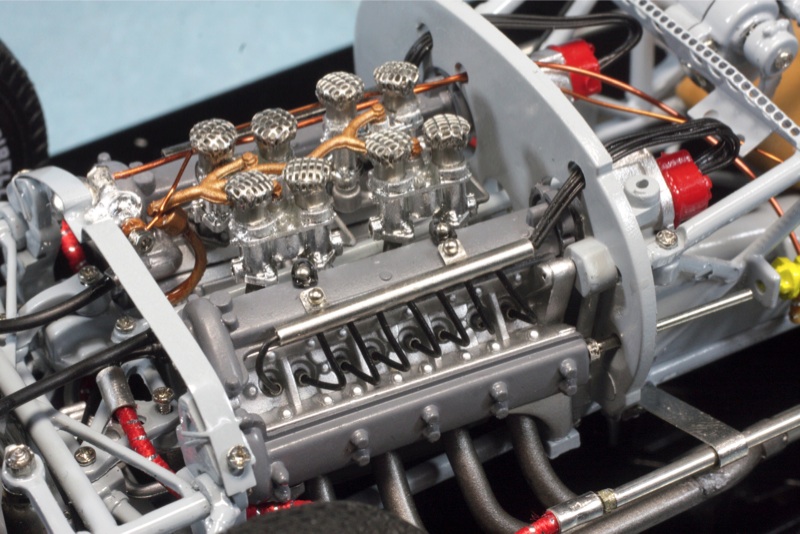

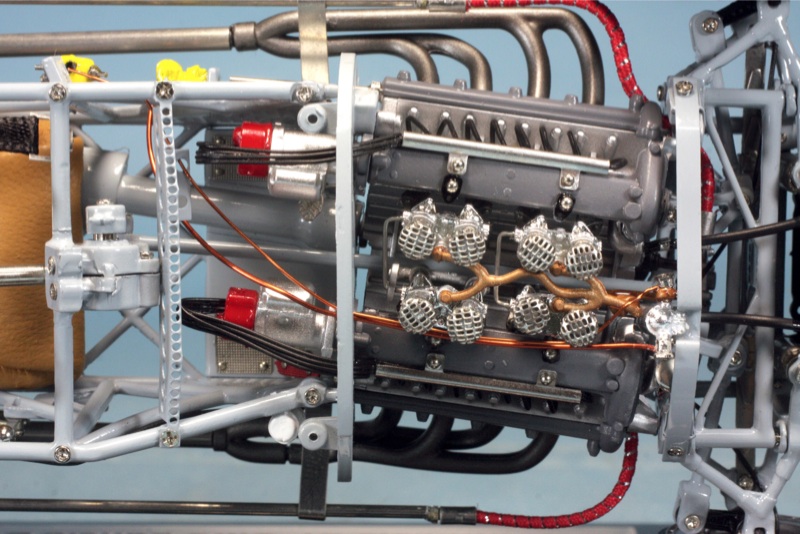

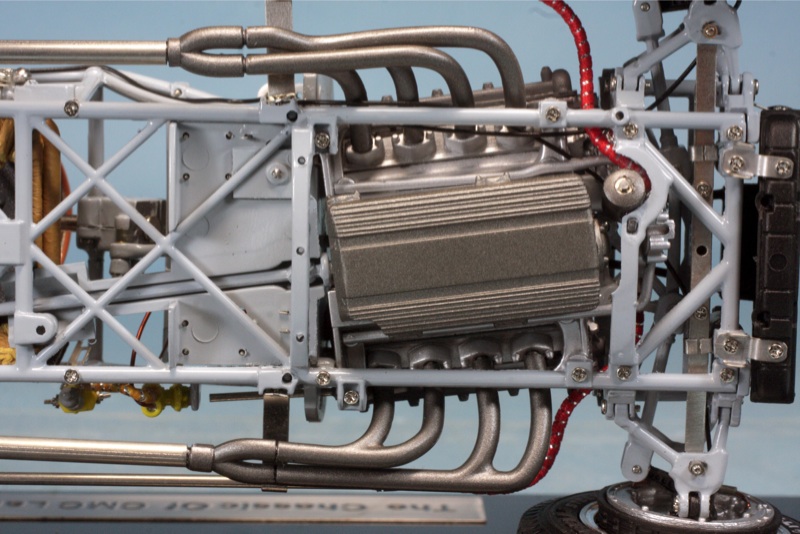

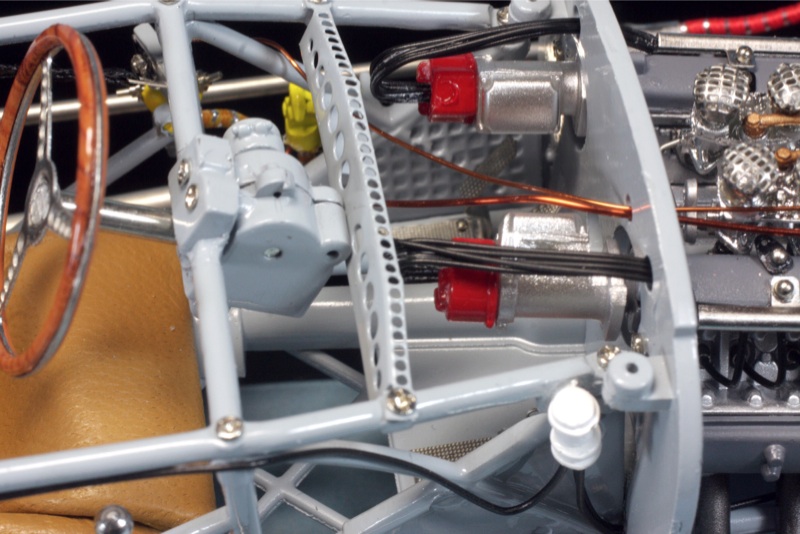

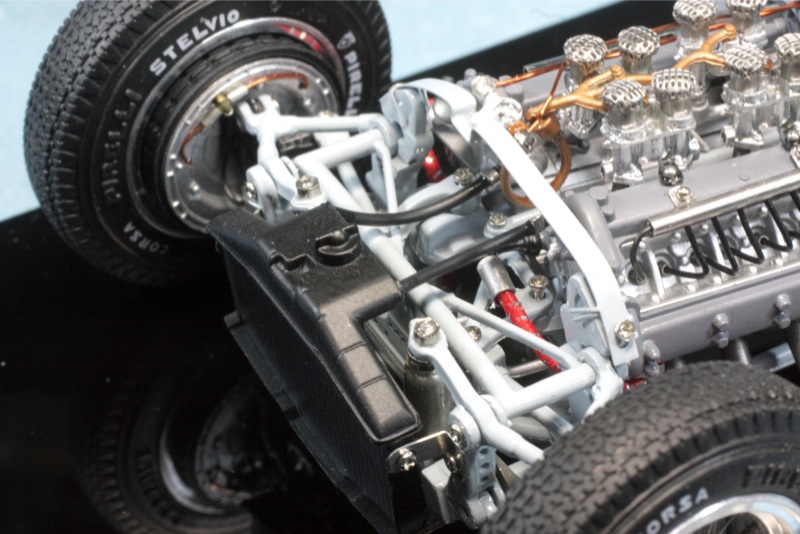

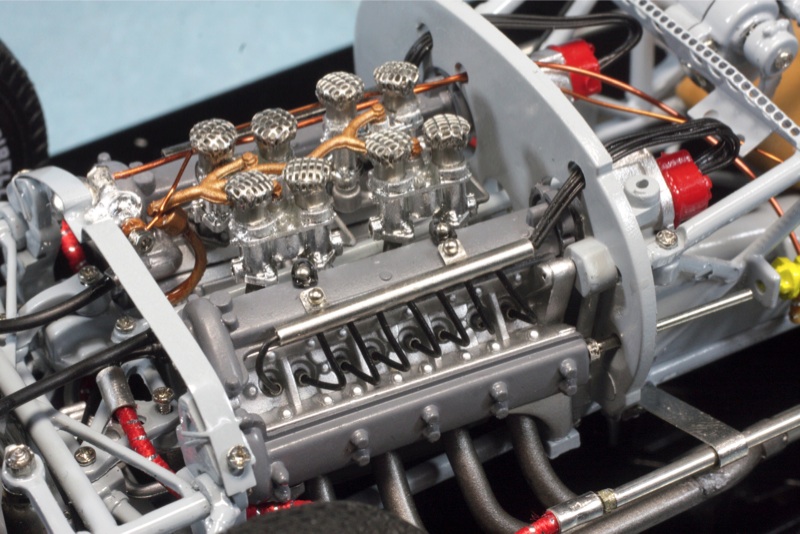

従来のフロントエンジン車は操縦席の下にドライブシャフトがありましたが、D50はエンジンを前後中心線から12度オフセットして斜めに搭載することで、ドライブシャフトが操縦席の横(ドライバーの左側)を通るようにしました。これにより全高が低くなり、前面投影面積を小さくして空気抵抗を減らすことが可能になりました。また、エンジンをシャーシと接合し、車体構造の一部とすることで剛性を高めました。この手法は1960年代後半からF1で普及するエンジンのストレスメンバー化の先駆けとなりました。

|

画像をクリックしていただくと拡大表示します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|